意識高い系オシャレ照明の筆頭格と言えば、PH5です。

ポール・ヘニングセンの代表作でもあります。

自宅の新築時に奮発して設置しましたが、今はもうとても手が出ないほど値上がりしています。

コード長を変えたくていっそのこともう一つ買っちゃおうかな、という気持ちはその金額を見て見事に萎えてしまい、頑張って自分でコードを交換してみることにしました。

その顛末をまとめました。

注:各種法律を確認したうえで電気工事士の資格がなくてもできる作業であるものと判断しております。改造はメーカー保証がなくなります。お試しになる場合は、あくまで自己責任でお願いします。当方では破損、事故等に対して一切責任を負いません。

お金に余裕がある人は、コード交換についてルイスポールセンに相談するといいでしょう。

PH5のコード交換のビフォーアフター

ダイニングテーブルの位置を変えようということになり、もともとコード長に余裕を持たせていたPH5の吊り下げ位置を変えてみたのが事の始まりです。

するとどうでしょう、コードの長さがピッタリすぎて「ピーン」となってしまったのです。

これでも用は足ります。

でもこれ、カッコ悪くないですか??

で、部品をそろえてコードを交換した結果がこちら。

まあ、なんて優雅なコードのたわみ。

やっぱりPH5にはこれくらいのゆとりが必要です。

では、交換の様子をご覧ください。

PH5のコード交換で必要な材料、道具

まずは丸打ちコード。正式には丸型袋打ちコードというようです。2本の電源ケーブルの周りを袋状に布が張ってあるコードで、PH5の純正コードも同じようなコードです。ただ、純正と全く同じ太さではないので、こだわる方はここで終了、ルイスポールセンに相談しましょう。でも、とっても高くつくと思います。

コードの長さはそれぞれの環境に適した長さが必要なのは言うまでもありません。

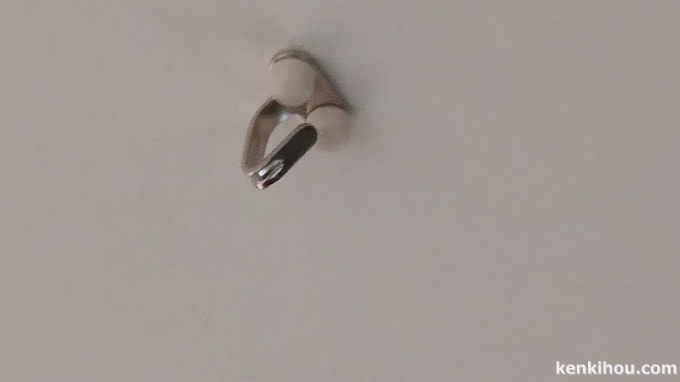

コードの長さを微調整して固定できる「コードアジャスタ-」と狙った場所からコードを吊り下げるための「ウォールフック」です。

コードアジャスターはもともと使っていたもので、今はアマゾンを見ても似たようなものがありませんでした。探せばあるでしょう。

天井からコードを吊るすには本来はねじ込みフックやコードハンガーを使うところですが、私はコスト優先で「ウォールフック」(いわゆる石膏ボード用フック)を採用しました。

フックはそのままだとコードを吊れないのでペンチで強引に角度を付けています。

本来壁に設置して様々なものをひっかけるために使いますが、天井に設置するとほとんど目立たないのと、在庫がたくさんありお金がかからないことから、結果オーライとなりました。

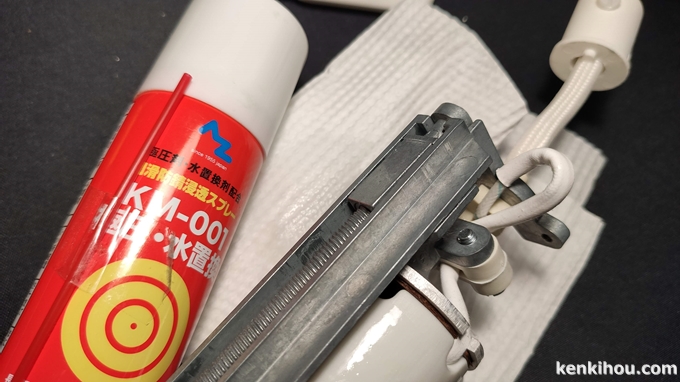

ドライバー類、ニッパー、カッターなどの刃物、ネジが良く回らないときのための潤滑油などあれば便利でしょう。

ハンダ付けなどは必要なく、うまくすればドライバー類だけで完結します。

PH5のコードを交換してみよう

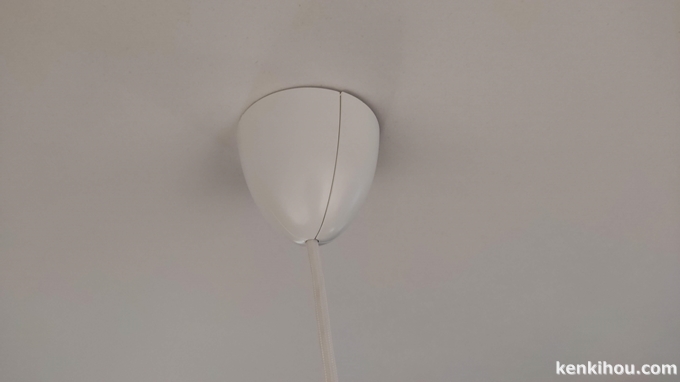

引掛けシーリングを隠しているカバーを外します。

慎重かつ丁寧にずらしながら外さないと割れます。

カバーを外せば、フツーの引掛けシーリングが付いています。(100%こうなっているとは限りません。それぞれのお宅の施工状況によります)

カバーの裏側

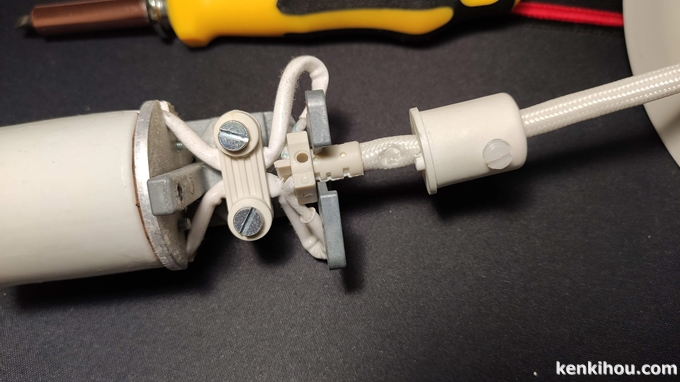

引掛けシーリングを天井から外し、テーブル等の上でPH5本体を分解します。六角レンチで外すネジでした。プラス、マイナスドライバーも使います。

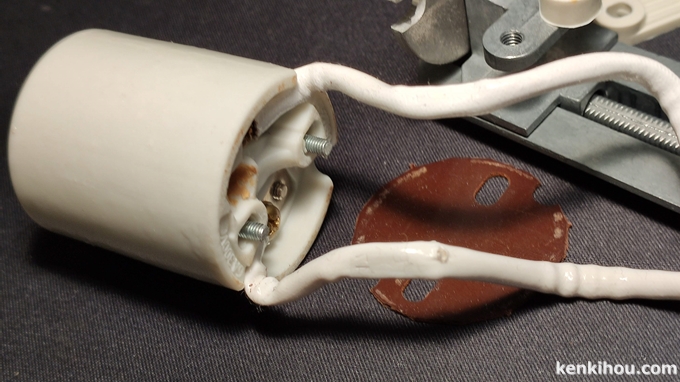

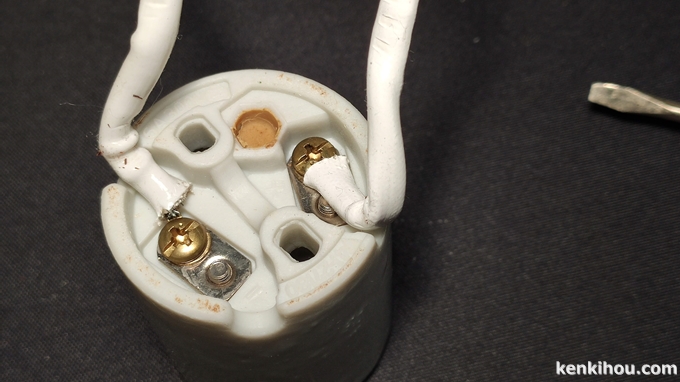

中身です。

部品が固着して動きにくいこともあると思います。そんなときは無理せず潤滑油を吹いてしばらく置いてから作業します。

そうでないとネジ頭が、最悪ドライバーが損傷します。

コードが接続されているのはこの部分なので、2か所外します。どちらがプラスでどちらがグラントかはこの際あまり気にしません。(本当は気にするべきだと思いますが各個人にお任せです)

端子の形状は問題なさそうです。取り付けの際、結構な角度でコードを曲げますので断線しないように丁寧に作業します。

電球の出幅を調整する金具にコードを固定しますが、純正はストッパーがコードに装着されています。

このストッパーは破壊するしか取り外す方法がなさそうで、転用は難しいと判断しました。

なくても脱落しないとは思いますが純正にストッパーがあるため、同様にしておいたほうが精神的に楽なので、結束バンドを金具の両側に巻き付けてストッパーになるように工夫しました。

元に戻す前に試運転するのは基本です。

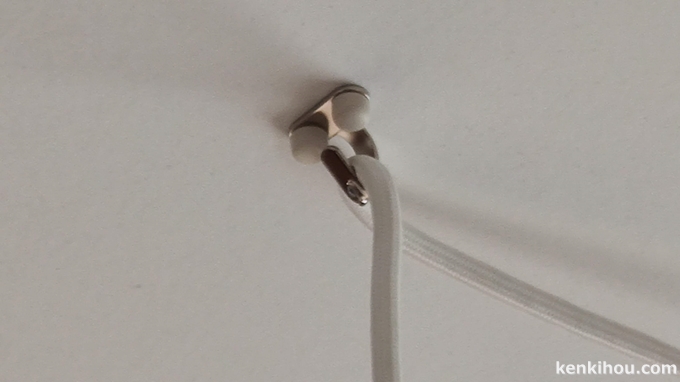

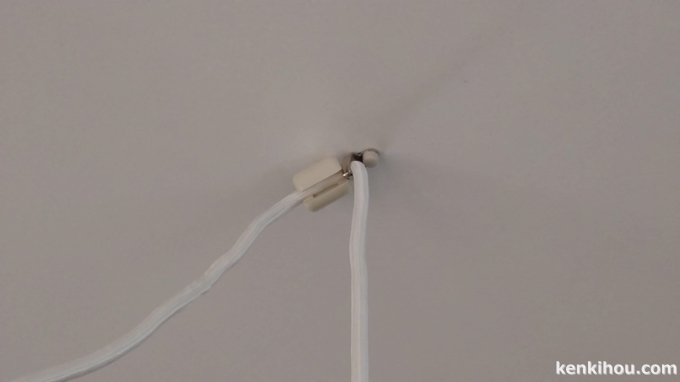

吊るす部分の様子です。ウォールフックを曲げています。

くれぐれも、天井に固定してから曲げないでください。

曲げてから天井に固定してください。

コードアジャスターをストッパー代わりにすることで、ふんわりゆとりのあるコードの垂れ具体を演出します。

出来上がりです!!

遠めに見ると、天井のウォールフックはほとんど認識できず、コードハンガーを使うよりもスマートな印象で施工完了できたと思います。

最初にも書きましたが、チャレンジの際は自己責任でお願いします。

事前にいろいろ研究し、作業前や作業中の各段階を写真にとり、少しずつ進めると良いのではないでしょうか。