[no_toc]

傘といえば、開くときだけボタンを押すとバシャッと開く傘だけかと思っていましたら、ボタン操作で閉じる事のできる傘もあったんですね。

恥ずかしながら、いままで全く知らずに生きてきてしまったワタクシめですが、この度「自動開閉折りたたみ傘」なるものをゲットしました。

まだまだきっと自動開閉折りたたみ傘のことをご存じない方もいらっしゃると勝手に思い込み、自動開閉折りたたみ傘についてお話したいと思います。

自動開閉折りたたみ傘の動作イメージとメリット

今回ゲットした自動開閉折りたたみ傘は、ビジネスシーンでも違和感なく使えるブラックと、鬱陶しい雨の日でも爽やかに雨を凌げる青空模様の2種類です。

上の写真でもわかるように持ち手の部分にボタンがあって、傘が閉じた状態で押すと、バシャッと開きます。

次いでその状態で再びボタンを押すと、今度は傘がバシャッと閉じるんですね。

自動開閉折りたたみ傘は、結構前から話題の商品だったようなのですが、私は全然知らなくて、ひょんなことから自動開閉折りたたみ傘を知り、「これはモノスゴイ発明だっぺ」と息巻いてゲットしたという訳です。

YouTubeで検索すれば自動開閉折りたたみ傘の動画はたくさん出て来ますが、せっかくですので自分でも撮影してみました。

爽やかな青空のイメージと自動開閉折りたたみ傘の開閉の様子がお分かりいただけると思います。

▼自動開閉折りたたみ傘の動作の様子

では、傘が開くのはよくあるので、ボタンひとつで閉じることが出来るとどんな時に便利なのでしょうか。

それは傘を差している状況で「傘を持っていない方の手がふさがっている」ときですね。

シチュエーションとしては

・雨の日に車に乗るとき

・カバンや荷物を持っているとき

・子どもや彼女(彼氏)と手をつないでいるとき

・片腕が脱臼しているとき

などの場合に、物凄く役に立ちます。

折りたたみであろうと無かろうと、普通の傘を閉じるのは片手ではまず無理ですから、ボタンひとつで閉じるのはラクですし、便利で大変画期的です。

自動開閉折りたたみ傘の仕組み

自動開閉折りたたみ傘が開く仕組みはなんとなく分かりますが、閉じる仕組みがよくわかりません。

上の写真でピックアップした、柄の頂部に見えている滑車やワイヤーが怪しい、というかまさに開閉装置そのものだとは思いますが、柄の中や持ち手の中がどんな風になっているのかは想像も付きません。

傘を閉じて、柄を縮めるときに結構な力が必要なので、そのときにきっとワイヤーを巻いているんだろうな、という程度しか推測できません。

そんなときはみんなのGoogle先生に聞くのが一番、ということで教わってきました。

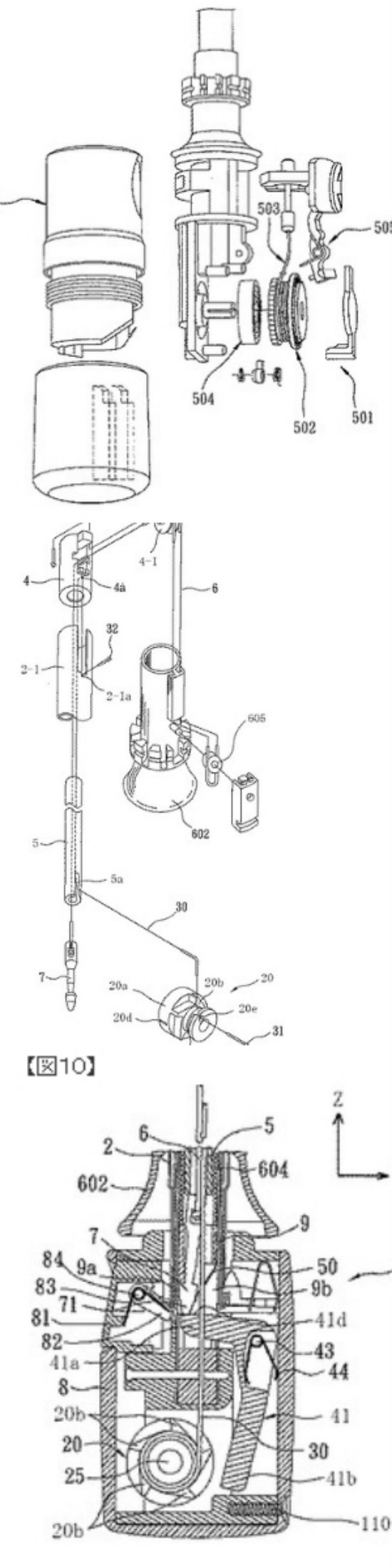

▼持ち手の部分と柄の部分の中身はこんな具合です

出典:ekouhou.net[自動開閉傘の安全装置及びその安全装置を具備した自動開閉傘]より

上の図は伸びた柄を縮めるときに、「ビヨーン」とならないタイプのもののようで、その特許を取得した時の資料の一部となっています。

図からもわかるように、持ち手の中にはワイヤーを巻く機構が組み込まれていて、柄の部分にはワイヤーが通されているのがよく分かります。

私がゲットした傘もよく見てみると、傘の骨にバネが組み込まれているので、こういった細かな部品も自動開閉折りたたみ傘の重要な構造の一部なのでしょう。

▼傘の骨にはバネが組み込まれています

賢い人たちが色々と工夫して便利なものを発明してくださるおかげで、快適な生活が成り立っているんですね。

どなた様かは存じ上げませんが、いつもありがとうございます。

イイ傘の3大条件

ところで、自動開閉折りたたみ傘に限らず、イイ傘の3大条件をご存知でしょうか。

ご存じない?

では教えて差し上げましょう、とは言っても、教えてくれるのは「Mr.Bater」さんです。

早速動画を御覧ください。

▼MR.Bater ① 傘屋

むちゃくちゃ、懐かしいですね。

確か高校生くらいの頃、よく見てました。

あの頃の松ちゃんは輝いてたな・・・。

とまあ、それは置いといて、傘はやっぱり丈夫で軽くないといけません。

今回ゲットした自動開閉折りたたみ傘を、すでに持っている3段折りたたみの傘と比べてみました。

▼骨の本数が自動開閉折りたたみ傘のほうが多く、丈夫そうです

▼重さ、コンパクトさは3段折りたたみに分があります

▼自動開閉折りたたみ傘はやや大振りなものの、バッグには入ります

機能性と丈夫さなら、自動開閉折りたたみ傘に軍配が上がります。傘の直径も大きめの物が多いです。

コンパクトさと軽さなら、3段折りたたみ傘が有利です。

TPOに合わせて使い分ける、という結論になりますが、いちいちどっちを使うか考えるのもやや面倒です。

自動開閉折りたたみ傘は、とりあえず車に常備しておく、という使い方も便利かと思います。

自動開閉折りたたみ傘の注意点

便利さのあまりテンションが上がりすぎる自動開閉折りたたみ傘ですが、国民生活センターによれば、自動開閉折りたたみ傘の操作を誤ったり、製品の不良による事故も報告されているようです。

自動開閉式を閉じて畳み、傘袋に入れるため持ち替えようとした時に、突然柄(手元)の部分が伸びてきて左眼を直撃した。その直後から左眼に白いもやがかかり、痛みがあった。

眼科医の診察を受けたところ、左眼前房出血を起こしていると言われた。1ヵ月程通院し出血は治ったが、事故で瞳孔括約筋が切れたため、瞳孔が開いたまま閉じない散瞳と診断され、一生治らないと言われた。部屋の明かりなど、通常であれば異常を感じない明かりであってもまぶしく、日常生活が非常につらい。

同じように、事故例や、柄の部分が伸びる際にどれだけの力がかかるのかを実験した資料もありました。

ジャンプ式や自動開閉式折りたたみ傘の事故―重い後遺症が残るケースも―(記者説明会資料)(PDFファイル です)

実物を触ってみると分かりますが、傘を開くときも閉じる時も結構な勢いで動作します。

つまり、それだけの力を蓄えている部分があるのは当たり前で、仕組みをある程度理解した上で活用すべき、ということですね。

万が一事故が起こりそうだからやめとくか、というのはちょっと消極的すぎます。

人を怪我させるかもしれないから、自動車に乗るのはやめておこうといって、辞める人はいません。

・人混みの中や、周囲に人がいる状況では開閉しない

・顔の近くでは開閉操作、収納操作を行わない

・小さな子供には触らせない

といった基本動作を守れば、自動開閉折りたたみ傘の便利さの恩恵に与れるというわけです。

便利だからといって、盲目的に過信するな、ということですね。

なんか説教臭くなってしまいましたが、ボタンひとつで傘が閉じるのはちょっと楽しいので、まだ試したことのない方にはぜひチャレンジしてみてください。