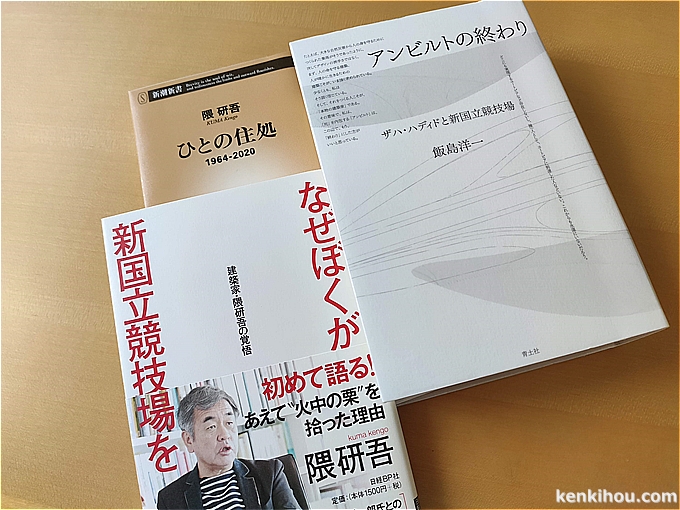

アンビルトの終わり ―ザハ・ハディドと新国立競技場―と隈研吾関連の本を読みまして、ちょっとした所感など書き留めます。

アンビルトの終わり ―ザハ・ハディドと新国立競技場―のなかで心に残った部分は備忘録的に引用して記載します。

非常に分厚い本(建築基準法の法令集くらいの厚さがあります。)で、読破には時間が掛かると思います。人物や建築で頭にすっと浮かばないものについては都度調べたりしたのも一因ではあります。

章立てが39章にもおよびますが、ザハ・ハディドについての見識を深めるという意味では27章あたりから読んでも十分な感じです。

ザハ・ハディドに加え、国立競技場関連の諸々を別の面から検証できるので最近の隈研吾の本も併せて読んでみるといいかもしれません。

アンビルドの終わり ―ザハ・ハディドと新国立競技場―は、近現代の建築の歴史を紐解きながらザハ・ハディドの過去の称号である「アンビルトの女王」にたどりつくまでが記してあります。

かなり多くの文献を参考にしていて、たびたび引用がありますが、なぜか二度引用する場面も多くありちょっと読みにくいと思うところもありましたが、近現代の建築史を多面的に知ることができる資料としても役立ちます。

分厚さに面食らいますが、学生さんに読んでもらいたいと思いました。

ザハ・ハディドのデビュー時と新国立競技場コンペの時の構図が非常に似ているという点は、大変興味深いです。

磯崎新が才能を見出した香港ザ・ピークのコンペでは、規約違反のボツ案から発掘され、新国立競技場では安藤忠雄が、これまた規約違反(JRや首都高にまで影響を及ぼす計画)だったものを選出しました。

いずれも日本の大御所建築家が、クセありのザハ・ハディド案を選んでいたという事実がありました。

タイトルの「アンビルト」はザハ・ハディドのことだけを表しているわけではありませんが、特に最近の日本での出来事が多く取り上げられていたため、非常に印象に残りました。

建築を深く知るには、歴史、政治、経済、哲学、宗教、芸術、心理学などの予備知識が必要で、表面的なデザインの良し悪しだけでしか見ていない自分がとても小さな存在に思えました。

建築家のこれまでとこれからを端的に。

「デザインビルド方式」を採用すると、建築家の主体性が保てない。

それが、これまでの日本の建築界の本音であった。だが、隈研吾は、それは違う、と言い出したのである。「設計者は、施工者の上位に位置する、自立的な存在でなくてはならない」という、ヨーロッパの古典的な建築家像に基づく議論です」と隈は言う。そして「この建築家像をどう乗り越えて、現代にふさわしい、民主的で開かれた建築家像をいかに作るかを、ぼくはずっと考えてきました」としている。

「しかし21世紀以降、世界が大きく変わる中で、建築家をとりまく状況も変わりました。IT革命が起こり、中国、ロシア、インドの大国化があり、世界のコンテクストが変わってしまったのです。建設というシステムを、建築家という個人がその上位から神のようにコントロールするという、ヨーロッパの古典的モデルが、まったく機能しなくなった。その流れの中で、いよいよ建築家は世間知らずの自己主張するだけの変人として、世の中から排除されつつある。その危機感が、世界で仕事をするほどに高くなりました」。

隈は、「建設というシステムを、建築家という個人がその上位から神のようにコントロールするという、ヨーロッパの古典的モデルが、まったく機能しなくなった」と言う。また「その流れの中で、いよいよ建築家は世間知らずの自己主張するだけの変人として、世の中から排除されつつある」と危惧している。この指摘は、私が繰り返し言っている、建築家は「特殊解」しかつくらない、一般解を考えない、だから社会性を考えていない、という意見と一致する。この理由には、建築家が、「自分は建築という芸術をつくっている」という意識があるからではないだろうか?一般的に芸術も、基本は「一品生産」であり、作家性と作品性とが、何よりも重視されるからだ。

「日経アーキテクチュア」2015年9月10日号によれば、「工事費上限は1550億円、観客席は6万8000席程度とし、屋根は観客席のみ設置する」というのが、政府が8月8日に発表した新しい整備計画であった。また「「アスリート第一」を基本理念」として、スポーツ専用のスタジアムとした。その他に「世界最高のユニバーサルデザイン」、「周辺環境などとの調和や日本らしさ」

が要求されている。アンビルドの終わり ―ザハ・ハディドと新国立競技場― 飯島洋一著 より

ザハ・ハディドの功罪

繰り返すが、ハディド案は、2012年のオリンピックのための招致案のときから、そもそも「実現不可能なイマージュ」であった。はじめから「アンビルト」を予定していたような案であった。だが、それゆえにこそ、その案はとてもダイナミックで美しく、魅力的な案だった。私がハディドの「新国立競技場」で注目しているのは、この最初の案だけなのである。

これは「香港ザ・ピーク」の時と、まったく同じである。「香港ザ・ピーク」の場合も、審査された「実現不可能なイマージュ」を、そのまま「実現すること」は到底に無理な相談であった。

たとえクライアントが倒産しなくても、「香港ザ・ピーク」は、最初の「イマージュ」を保ったままで、実現することはできなかったはずである。やはり、香港の時も、仮に建設することになったら、大改正が必要であった。しかし、あの香港の場合も、最初から「アンビルト」を想定していたような案に見えた。だからこそ、ダイナミックでとても美しかった。 磯崎新が拾い上げた「香港ザ・ピーク」の場合も、ザハ・ハディドは規定違反をしていた。「新国立競技場」の場合も、やはり規定違反をしていた。両者のコンペで違うのは、審査委員の磯崎が拾い上げたとき、ハディドは無名の建築家であったが、安藤忠雄が拾い上げたときには、ハディドは世料のトップ・スターになっていた、ということくらいである。

「新国立競技場」は、仮に改正して実現したとしても、日建設計が保有する「新国立競技場」の「ポッシブル・アーキテクチャー」のように、「最初の純粋なイマージュ」とは、似ても似つかない代物に変わり果てている。アンビルドの終わり ―ザハ・ハディドと新国立競技場― 飯島洋一著 より

磯崎新がザハ・ハディドを見出したとき

「瓦礫(デブリ)の未来」の中で、磯崎新はザハ・ハディドを規定違反の中から拾い上げたときの心情を吐露している。これは重要な記載なので、再び引用する。

「にもかかわらずあえて押し切れたのは、この建築的ドローイングには、通念となっていた長い歴史をもつ近代建築の正統・アヴァンギャルド両者をふくめて表現されてきたすべての描法を超えて、イマージュだけが定着されており、審査に際して建築的プロジェクトの説明に要請されるいっさいの手続きが無視されていたためであった。かつても多々制作されてきたファンタジーとは異なって、そのイマージュには「建築」が感知できる。強いて先行例をとりあげればシユプレマティズムの時代のエル・リシッキーに近い感性をもった描法である。無記名コンペであったし、少なくとも最先端の流行とみられていたPOMO派のいずれとも違っている。とはいえ誰の手になるのか見当がつかない。私は「建築」が所在するに違いないと感知して、この発生状態のイマージュに賭けることにした。

[…]

私がこのような判断に至ったのには、1970年代頃に文化論的思考がシフトしたと今日では飢明されているが、つまり建築界ではユートピアに向って先導するアヴァンギャルドが進歩として定めていた目標I=テロスを見失い自滅したからだ」。アンビルドの終わり ―ザハ・ハディドと新国立競技場― 飯島洋一著 より

新国立競技場コンペと安藤忠雄

しかし、それでも、富の絶大なる破壊への誘惑は、どうにも消えない。とくに、「オリンピック」のような祝祭は、富の破壊、ポトラッチを何よりも強く要求してくる。

この、ある「世界的な建築家」が、ザハ・ハディドである。彼女は、「香港ザ・ピーク」の時も、また「新国立競技場」の時も、規定違反をするほどの壮絶な「イマージュ」を提出していた。それが「そのままのかたちで実現する」とは、彼女自身すら考えていなかった。案をコストダウンして修正すれば、実現するはすだ、とは思っていたかもしれない。だが、それでも、彼女の本当の狙いは、その「最初の純粋なイマージュ」にこそあり続けたのである。

その最初の案こそが、彼女にとっての「顕示的消費」だったからである。「ポトラッチ」だったからである。その最初の案の、あまりのダイナミズムから受けた印象は、まさにカジノ資本主義のような「狂乱」、「ヒステリー」を初彿とさせるダイナミズムであった。

この案が、このままで実現できるわけがない。磯崎新のかかわった香港の場合は、クライアントが財政破綻することを、コンペ案の決定前にわかっていた。だから安心して選定できた。「アンビルト」で終わることが、あらかじめ想定出来ていたからである。

しかし、安藤忠雄はなぜ、ハディドの最初の案が「到底実現不可能なものだ」と気が付かなかったのだろうか?もし、つくるのなら、莫大な国家資産の「ポトラッチ」、「蕩尽」が必要である。なぜ安藤忠雄ほどの建築家が、そのことに思い至らなかったのか?安藤の力量なら、はじめからわかったはずだ。

有識者会議は、これはオリンピック招致のものなのだし、招致に成功すれば国家的プロジェクトになるのだから、「非生産的活動」とはいえ、お金はいくらでも出せるだろうと甘く考えていた。有識者会議のメンバーは、コストのことなどは、何も考えていなかったのである。

これはジャーナリストの村嶋雄人が「二つの「利権の」の正体1東京五輪の長い影」の中で、2002年ごろに、すでに「文教族の森元首相」が「日本スポーツの聖地・代々木の再開発」を思いはじめ、「新国立競技場」の整備計画を進めようとしていたときに、内心ではこう考えていただろうというから、間違いない。

「どうせオリンピックなのだから国や都はいくらでもお金を出すだろう」。

森喜朗元首相は、有識者会議のメンバーの一人であった。しかし、この案は、そのままつくるとなると有識者会議が思ってもみない国家予算に到達する。大げさに言えば、小さな国家が破綻するくらいの金額になるかもしれない。そうなると、これはすでに資本主義の「死の欲動」が、その根底に作動している恐ろしい「イマージュ」なのだ、としか言えなくなる。しかし、その時、有識者会議の正常な思考や判断は、完全に停止していた。注:ポトラッチとか蕩尽という難しい言葉は本書でも詳しく記載されているが、イメージとしては打ち出の小槌とか埋蔵金ようなものと考えてもいいかもしれない。

アンビルドの終わり ―ザハ・ハディドと新国立競技場― 飯島洋一著 より