五十嵐太郎さんの「建築の東京」を読みました。

先に記事にした「アンビルトの終わり」や隈研吾氏の著作を読んでいたこともあって、新国立競技場コンペに関するいざこざについては新たな発見というか、別の見方があるのが非常に興味深かったです。

この本は東京という大都市における建築のあり方や問題点、今後の方向性について論じています。

五十嵐太郎さんは建築史家ということもあり多くの人物や建築物が登場し、そのバックグラウンドについても触れているので、知識、興味の幅が広がるきっかけを与えてくれる著作だと思います。

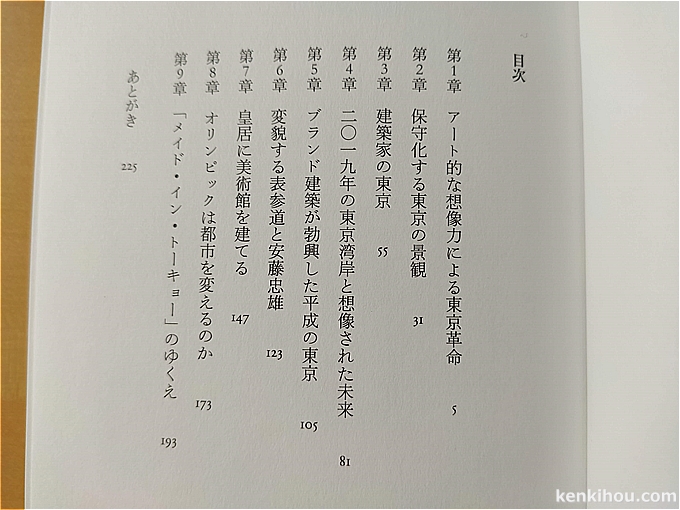

建築の東京 目次

これを読んでいると、「西欧諸国に比べて、東京の建築や都市は全然ダメだな」という認識を改めるとともに、「世界のどこにもない無関心都市」という逆説的な魅力を感じる外国人もいるのではないかと思いました。

建築単体ではなかなかのデザインを持ったものでも、街並みや景観という観点で見ると非常に残念が場合が多々ありますが、それも一つの個性としてとらえる他ないのかな、と無駄な前向きの感情さえ生まれます。あきらめとも言いますが。

延期されてしまった東京オリンピックを控え、「昔は良かった的建築」「懐古趣味的建築」でひとまずは外国人観光客をだますことができても、メッキがはがれる日は意外と近いのではないかと思います。

例によって備忘録的に気になった部分を引用します。

東京オリンピックが刺激する再開発

これは1970年の大阪万博と2005年の愛知万博の関係とも似ていよう。

よく知られているように大阪万博は丹下健三の全体会場計画とお祭り広場の大屋根をはじめとして前川國男、大谷幸夫、村田豊、黒川紀章、菊竹らによる実験的なパヴィリオンが数多く登場した。とくにメタボリズムの建築家が活躍している。しかし、愛知万博では隈研吾、團紀彦、竹山聖らによる海上の森をつかう当初の画期的な提案がひっくり返され、結局建築家の出番がほとんどなくなってしまう。アートの面においても大阪万博は前衛的な美術家や音楽家が参加し、岡本太郎による太陽の塔は今も残っているが、愛知万博ではヤノベケンジによる文明批判を意図したロボット・マンモス案が拒絶されたように、尖ったアーティストが不在のまま、広告代理店の仕切りによってミュージシャンの藤井フミヤによる大地の塔が制作された。すなわち日本では、オリンピックと万博を反復しているものの、建築やアートの領域では限りなく保守化している。「建築の東京」五十嵐太郎著 より

アイコン建築とビジネススーツビルディング

もっとも、丸の内に出現した高層建築はいずれもガラス張りの凡庸なデザインのビルである。いわばビジネススーツ・ビルディングだ。レム・コールハースもドキュメンタリー映画「だれも知らない建築のはなし」において、日本のビルがスペックは高いけれど、デザインがつまらないことがおもしろいと皮肉を込めてコメントしていた。一方、東京海上ビルディングは、ふたつの正方形をずらした特徴的なプランのほかタイル打ち込み。プレキャストコンクリートの格子を用い、彫りの深い表情をもつ。存在感のある落ち着いたデザインだ。また村野藤吾が設計した丸の内の旧日本興業銀行本店(1974年)は独特の造形と花巌岩による重厚感をもつテクスチャーだったが、2016年に解体されている。

グローバリズムの時代における都市間競争を受けてアイコン建築が増殖する中近東や中国、もしくは新しいランドマークを積極的に生みだしているアジアの諸国と違い、規制緩和を受けた東京の再開発では、超高層を含んでいたとしても、それ自体はけっしてめだとうとはしない。生徒会長に立候補しない優等生のようなビルばかりだ。ザハ・ハディドの新国立競技場案が白紙撤回になったことでアイコン建築を忌避する傾向は決定的になり、さらに出る杭は打たれる雰囲気は蔓延する忙ろう。その結果、空気を読むことが大事な日本らしい建築が求められる。

東京は新しい未来を開拓せず、むかしはよかったという懐古趣味の景観に浸っている。そして前衛の日本も大切にせず、重要な建築やデザインが失われていくことには見向きもしない。もしかすると、東京こそがめだつ建築を破壊するゴジラなのだ。

「建築の東京」五十嵐太郎著 より

2019年の湾岸の憂鬱

そもそも建築工法を抜きにしてデザインを見たとき、いずれのデザインもそれほどインパクトがないことがもっとも気になっている。新国立競技場のザハ・ハディド下ろしに熱狂しているあいだに、ほかのスポーツ施設はことごとく凡庸な計画に決まっていた。パラアリーナの施設もそうである。2018年6月、品川の臨海副都心にパラスポーツ専用の体育館「日本財団パラアリーナ」(JSC)が完成した。車椅子のバスケットボールなどは床を傷つけるため、練習場所の確保に苦労していたことをふまえると、選手に無償で貸し出される施設の誕生は喜ばしいニュースである。が、その報道写真に添えられた建物の外観を見て唖然とした。2021年秋までの仮設とはいえ、ほんとうに急ごしらえであることがそのまま剥き出しになった外観である。つまりデザインがパラスポーツをまったく祝福していない。使い勝手は良いかもしれないが、あまりに投げやりな外観だろう。小池知事の方針転換によってさんざんもめたあげく、ようやく建設が決まり、2022年度の完成を見込む豊洲の千客万来施設(暫定施設は2020年10月オープン)は、江戸の街並みを再現したモールをつくるなど和風テーマパークのような外観と内観をもつ。おそらくめだつ施設にはなるだろうが、未来志向ではない。湾岸の埋立地に江戸の世界という後ろ向きのデザインである。また1999年に晴美でオープンしたヴィーナスフォート(森ビルほか)、すなわちョーロッパ風の街並みを屋内に再現したテーマパーク風ショッピングモールは期間限定の施設として2010年に撤去される予定だったが、じつはいまも残っており、時代遅れの空間になってしまった。

「建築の東京」五十嵐太郎著 より

皇居をめぐる想像力

法律で禁止されていないにもかかわらず、ここでは空間的な想像力を働かせてはいけないと思われているのだろう。いや、禁じられているという意識すらないのかもしれない。学生にとっては名前を知っていてもうまくイメージすることができず、もはや存在しないのと同じ場所なのだ。わざわざ行く用事もなく、おそらく空間の体験がないからである。しかし、かつて皇居や靖国神社は全国の修学旅行で必ず訪れる国民的な場所だった。安藤忠雄事務所出身の建築家、新堀学は古代ローマのの遺跡を空想的に集合させたピラネージの有名が銅版画「カンポ・マルツォイ」(1762年)にならい、世界の主要な美術館やモニュメントを集めて皇居の上に重ね合わせたが、いくつもの建築がすっぽり入るほどの規模だった。たとえばメトロポリタン美術館、大英博物館、ルーヴル美術館、ウフィツィ美術館、ベルリンの博物館島、バチカン美術館、そしておまけにクフ王のピラミッドを足しても、すべてが皇居の敷地に収まってしまう。かくして他の美術館を物差しとすることによってあらためてその広大さに驚かされる。が、それも仕方ないだろう。なぜなら、我々はここを自由に歩き回ることができないからだ。したがって大きさの感覚を共有することが難しい。

「建築の東京」五十嵐太郎著 より

日本が発見し、東京から排除された建築家

新国立競技場案がメディアによって問題視された後、アンビルドの女王といった大むかしのイメージでしばしば言及され、ひどく誤解されていたが、そもそもザハ・ハディドとは何者なのか。いや、東京が何を失ったのかを確認しよう。彼女は一九五0年、イラクに生まれ、ロンドンで建葉を学び、一九八三年に香港のザ・ピークという山頂の施設のコンペで最優秀に選ばれ、衝撃的なデビューを飾った。鋭角的なデザインによる建築が激しく砕け散ったかのようなドローイングがあまりにも斬新だったからである。このとき審査員を務めた磯崎新が一度は落選案に分類されたプロジェクトの山から無名の彼女を発掘したエピソードもよく知られている。なるほど一九八三年のデビューから約十年間、たしかにハディドは実作に恵まれなかった。東京でも一九八0年代に実現しなかったものの、小さなビルの。フロジェクト(富ヶ谷ビル、麻布十番ビル)を依頼されている。つまり彼女に初期の仕事を依頼したのは日本だった。当時、筆者はあまりに過檄なデザインゆえに建第の実現はむずかしいのではとおもったことを告白しておこう。もっともそれは杞憂に終わった。一九九0年

代に突入すると次々とプロジェクトが実現し、21世紀にはグローバリズムの時代の都市間競争の波に乗って世界各地で巨大なランドマークを手がける事務所に成長した。たとえばィギリス、ドイツ、イタリア、オーストリア、アメリカ、アゼルバイジャン、シンガポール、中国、韓国などの大都市を訪れると彼女の作品を見学できる。おそらく、それらは建築を専門としない一般の人が見ても明らかに変わったデザインと感じるだろう。誰もが一目で覚え

る都市のランドマークになりやすい有機的な建築である。したがって現代のガウディといえるかもしれない。そしてハディドは、建築界のノーベル賞とされる。フリッカー賞を2004年に女性としてはじめて受賞している。新国立競技場案がキャンセルされた後、おそらく心労もあって2016年三月にハディドが急逝したとき、まだ六十代だったことを考えると、さらにコンピュータを活用した未来的な空間に挑戦していたと思われる。

世界が彼女を失った損失は大きい。そして日本人が最初にザハの才能を発見したにもかかわ

らず、彼女の晩年にその可能性を拒否し、排除したのが結局東京だったことが悔やまれる。

建葉の専門誌ではなく日本の新聞やテレビでハディドの名前が何度も語られる日が訪れる

とは思っていなかったが、結局メディアは世界的な建築家に対し真摯に向きあうことがなく、アンビルドの女王という失礼な呼び方を続け、エキセントリックな外国人女性というイメージをふりまいた。世論の反対が強くなった後、大会組織委員会の会長である森喜朗元首相は、「僕は元々、あのスタジアムは嫌だった。生ガキみたいだ。(現行案の二本の巨大ァーチは)合わないじゃない、東京に」と発言している(「朝日新聞」二0一五年七月十七日)。また建設費の見込みがはるかにこえることに対し「とんでもない話。見積もりより高くなるなら設計屋をやめさせてもいい」と述べたという。

建築意匠にあまり興味があるようにはみえない元首相でさえ、ハディドの新国立競技場案は何かしら一言いたくなるほどの際立った個性をもつ。とはいえ、彼の言葉にはすぐれた建築家を「設計屋」と呼び、下請けの業者扱いの侮蔑的なニュアンスが感じられる。そしてダメな業者なら変えればいという発想からは、公式な審査と手続きを経て設計者を選出する国際デザインコンペの意味もあまり理解していないことがうかがえる。政治家の一声で簡単に建築家を変更すれば、建築の分野において日本は国際的な信用を失う。「建築の東京」五十嵐太郎著 より

巨大建築に対する国民的議論は可能か?

本来、槇文彦のテキストはコンペの前提に関わる理性的な批判だった。しかし、メディアは建築家やデザインこそが悪者というわかりやすい物語にすりかえ、結局は金の問題で議論が沸騰し、感情的な非難に変容していく。景観の問題もきちんと議論されたわけではない。しかもハディドさえはずせばすべての問題が解決するという排他的な雰囲気が醸成されたのは残念だった。白紙撤回の結果、仕切りなおしの「国際」コンペでは、最初からゼネコンと組むデザインビルドの条件が加わり、ハディドの再応募が不可能なほどもっと閉じたシステムに変わり、指摘された問題が解決されないまま建第家の役割だけは弱くなった。惜しまれるのはコンペの結果が出る前に損が大きな声をあげていなかったことである。なぜならハディドがサイズやプログラムを決めたわけではなく、コンペの要項が巨大スケールの複合施設を導いているからだ。この論考は勝者が決まってから半年以上後に発表されており、もし東京がオリンピックの招致に失敗していれば、それほど話題にならなかったかもしれない。

メディアの報道も一方的だったように思う。当時、筆者は複数のメディアからコメントを求められたが、事業主のプログラムを検証せずに、建築家だけを一方的に批判するのはおかしいと述べても、先方の意に沿わない回答のためかまったく紹介されなかった。もはや反対しないだけで国賊扱いなのだろう。つまり、メディアがある対象を叩くモードになっているときは特定の方向の情報のみが削輻するンステムになっており、それ以外の意見は無視される。ちなみに露骨な誘導という意味では、ハディドや安藤忠雄は他の仕事で何か失敗していないか、ネタを教えてほしいという質問も筆者に寄せられた。

結局、新国立競技場に対する筆者のコメントがふたたび新聞に載るようになったのは、白紙撤回の後である。二十年近く新聞に建築評を定期的に寄稿し、建築のおもしろさを伝えようと努力していたが、新国立競技場の一件は積みあげてきたものが簡単に崩れるような徒労感な昧わった。一方、東京ではそもそもこうした都市計画と建築の関係がうまく成立しなかった。日本銀行、国会議事堂、東京タワー、東京スカイツリーなど主要なランドマーク的な建物も、都市軸などに位置付けられることなくスタンドアローンの単体として存在する。ヨーロッパであればこうした重要な建築の手前には広場があるなど都市デザインと連動するはずだ。ちなみに名古屋や札幌のテレビ塔、大阪の通天閣は、細長い公園や道路など都市の軸線と呼応した位置に建ち、効果的なアイストップとして機能している。だが時代の変化を受けてバージョンアップしたサイズにより同じ場所での建て替え計画になった新国立競技場は、都市デザインと関係ない東京建築の典型だろう。

「建築の東京」五十嵐太郎著 より

実現されるはずだった未来

しかし2015年7月、建築の可能性が抹消された。

ザハ・ハディドの新国立競技場案が安倍首相の「英断」によって白紙撤回になったからである。それは多くの反対の声を押し切り、国会で安保法案の強行採決が行われた直後だったが、メディアの注目は一気に新国立競技場プロジェクトのゆくえに注がれた。そもそも国際コンペに勝利した彼女のデザインは、2013年のIOC総会では首相が個性的なスタジアムの建設をアピールしたことにより、2020年東京オリンピック・パラリンピックの招致活動において多大な貢献をした。すなわち国際公約が反故にされたのだ。筆者は、将来日本の現代建築を振り返った時、この事件は大きな禍根を残すのではないかと懸念している。再コンペで導入されたデザインビルドの方式によって建築家の役割が制限されることとなったからだ。ともあれ、正解各地で受けれ入れられたハディドのデザインを日本は拒絶した。そして新国立競技場のプロジェクトの一方的なキャンセルに納得がいかないまま、彼女は2016年3月に急死した。もし亡くならなければ訴訟が起きていたかもしれない。磯崎はハディドの死を受けて以下の追悼文を発表している。〈建槃〉が暗殺された。

ザハ・ハディドの悲報を聞いて、私は憤っている。

三十年昔、世界の建築界に彼女が登場したとき、瀕死状態にある建築を蘇生させる救い主があらわれたように思った。

彼女は建築家にとってはハンディキャップになる二つの宿命ー異文化と女性ーを背負っていたのに、それを逆に跳躍台として、張力の瀕るイメージを創りだした。そのイメージの片鱗が、あと数年で極東の島国に実現する予定であった。

ところがあらたに戦争を準備しているこの国の政府は、ザハ・ハディドのイメージを五輪誘致の切り札に利用しながら、プロジェクトの制御に失敗し、巧妙に操作された世論の排外主義を頼んで廃案にしてしまった。その迷走劇に巻き込まれたザハ本人はプロフェッショナルな建築家として、一貫した姿勢を崩さなかった。「建築の東京」五十嵐太郎著 より

押井守が考える現在の東京

この20年間、日本人が追い求めてきたのは、清潔さと便利さ、この二つだけでしたからね。利便性以外のものは一切追求してこなかった。今の日本人が「理想」とするのは、健康で長生きで清潔で使利、という実利の世界。象徴的な建築物や都市の景観というのは基本的には他駄なものですから、なじまないのです。そして無駄のない都市は、決して象徴性を持ちえない。

そして彼は東京スカイツリーを撮影したいとは思わない(想像の中で破壊する欲望を喚起しない)し、いまの東京は映画にできないという。「建築の東京」五十嵐太郎著 より

変貌するニューヨーク

およそ三年半ぶりに訪間したニューヨークは新しい観光名所が登場していた。再開発では、2019年にオープンしたばかりのトーマス・ヘザーウィックによるヴェッセルとディラー・スコフィディオ+レンフィロによるザ・シェッドが並ぶ風景は、まるで怪獣対決であるビル群はそこまでアイコン的なデザインではないし、基本的にメモリアルの空間は地下に展開しているのに対し、サンティアゴ・カラトラバによる有機体のようなデザインは先端が尖った無数の骨状の構築物になっているからだ。これも怪獣になぞらえると針に覆われた甲羅をもっアンギラスである。また大屋根の下に広がる空間は商業施設だが、宗教的な崇高さすら獲得している。

2010年代のニューヨークはなぜこれほど魅力的になったのか。ひるがえって同時期の東京がつまらなくなった理由を考えさせられた。それはニューヨークがこの都市にしかきないプロジェクトを遂行しているのに対し、東京は東京にしかできないことに挑戦していないからではないか。なるほど日本の地方都市はまだ危機感ゆえか実験的な建築がつくられているが、東京は経済原理が優先し、思いきった冒険的なプロジェクトがない。同じ201年代に話題になったのは、日本らしさを金科玉条とし、東京駅の復元や日本橋の上の首都高の地下化など過去を美化する後ろ向きの計画だった。そして日本の地方都市は、おきまりの店舗を並べる商業施設をつくることで「東京」のまねをしないほうがいいと思う。だが、いまの東京はまるで「東京」を模倣する地方都市の拡大版のような状態に陥っているのではないか。「建築の東京」五十嵐太郎著 より